Будущий подвижник иерей Алексий Гнеушев родился 13 (26) мая 1765 года в семье Петра Алексеевича Гнеушева – диакона Преображенского храма села Засарье Алатырского уезда Нижегородской губернии. В засарском храме Преображения Господня служил диаконом и дед святого – отец Алексей. В семье диакона Петра и его супруги Анисьи Андреевны было 10 детей: Авдотья, Иван, Василий, Александр, Алексей (будущий святой праведный Алексий Бортсурманский), Матвей, Стефан, Параскева, Григорий и Алексей. В Засарье прошла часть детства будущего чудотворца.

В 1776 году отец святого, диакон Пётр был рукоположен во иереи и переведён в село Бортсурманы Курмышского уезда Симбирской губернии, которое, как и Засарье, принадлежало помещикам Пазухиным, строителям храмов в обоих сёлах [1].

Сведений о детстве и отрочестве святого до нашего времени дошло мало. Но очевидно, что жизнь иерея Петра мало чем отличалась от будней простого сельского пастыря того времени. Как и всякому батюшке, несущему своё служение в обычном сельском приходе, священнику приходилось самому обеспечивать достаток в своей семье и заниматься всеми видами труда простого крестьянина-труженика: засевать поле, трудиться в огороде и на пасеке, ухаживать за скотиной, пахать, заготавливать корм и выполнять множество иных крестьянских работ. Очевидно, что и дети его сызмальства были приучены к сельскому труду. Привычка отца Алексия с малолетства не гнушаться крестьянских забот удивляла потом многих его почитателей, видящих, с каким усердием и любовью батюшка до самого почтенного возраста занимался домашней работой – трудился в саду и на пчельнике, плёл лапти, которые раздаривал крестьянам и паломникам.

Окончив в 1784 г. риторический класс Нижегородской духовной семинарии, Алексий женился на дочери священника села Старинского Сергачского уезда Марии Борисовне – по отзывам современников, девушке набожной, благочестивой и трудолюбивой. В том же 1784 г. епископом Нижегородским Дамаскином он был рукоположен в сан диакона в село Бортсурманы, где он сослужил своему отцу, настоятелю Успенского храма, в течение тринадцати лет. За это время у него с матушкой в семействе родились дети: сын Лев и две дочери – Надежда и Татиана. Со временем в семье отца Алексия нашла себе приют и осиротевшая девушка Матрёна, его крестница, которая стала приёмной дочерью батюшки. Впоследствии в его доме жил и родной брат отца Алексия – заштатный диакон Александр Петрович Гнеушев.

После кончины иерея Петра в 1797 году 28 ноября того же года диакон Алексий Гнеушев был рукоположен Преосвященным Павлом, епископом Нижегородским, в сан священника и определён настоятелем Успенского храма в Бортсурманах. В нём батюшка служил до глубокой старости, выезжая только в окрестные деревни, у его стен был похоронен, а ныне в Успенском храме покоятся его честные мощи, обретённые в 17 августа 2000 года [2].

Первое время своего священства отец Алексий не отличался особенной строгостью жизни и ревностью служения. Но один случай, произошедший с ним, стал воистину переломным моментом его жизни.

Однажды ночью в дом отца Алексия постучали. Это были жители соседней деревни, которые приехали за священником, чтобы тот исповедовал, причастил и напутствовал в жизнь вечную умирающего крестьянина. Поднятый с постели отец Алексий осерчал на гостей, отчитав их за то, что побеспокоили его среди ночи. Уверенный, что больной доживёт до утра, священник отправил пришедших восвояси. Но оставшись один, он больше не смог сомкнуть глаз: мысль об умирающем прихожанине и малодушный отказ исповедовать и причастить больного не давали батюшке покоя.

Встав с постели, мучимый раскаянием отец Алексий поспешил в соседнюю деревню. Однако, войдя в дом болящего, он уже не застал его в живых. Покойный лежал на лавке под образами, мерцающая лампада освещала его мёртвое лицо. Удивительное видение предстало пред очами отца Алексия. У одра усопшего стоял Ангел, в руках его была чаша со святыми Дарами: Господь не допустил смерти своего чада без главного таинства Церкви из-за нерадивости священника и послал ангела Своего для причащения умиравшего Святых Тайн.

Видение так поразило отца Алексия, что, упав на колени у тела почившего, он целую ночь провёл в истовой молитве о спасении души покойного крестьянина и о прощении своего греха.

Утром батюшка вернулся домой. Но это уже был совсем иной человек. С того дня отец Алексий всецело отдался служению Богу и Его Церкви, заботе о пастве и храме: он больше не делал себе никаких послаблений в молитве, исполнении евангельских заповедей и священнического долга.

Отец Алексий служил Божественную Литургию почти каждый день. Молитва перестала быть для него обязанностью, а сделалась духовной необходимостью и занимала всё его свободное время. Его молитвенное правило мало чем отличалось от монастырского: в полночь он вычитывал Полунощницу, затем 12 избранных псалмов, житие святого, память которого приходилась на этот день, и поучение на тот день из Пролога. Утром, после утренних молитв, батюшка читал Часы, акафист преподобному Сергию Радонежскому или великомученице Варваре, либо святителю Митрофану Воронежскому. В полдень отец Алексий прочитывал четыре кафизмы из Псалтири, а вечером – канон Спасителю с акафистом, канон святому Ангелу Хранителю и молитвы на сон грядущим. Кроме молитвенного правила, священник клал поклоны с Иисусовой молитвой – их он совершал и ночью при каждом пробуждении. Всего в течение суток батюшка клал более полутора тысяч поклонов [3].

О силе молитвы отца Алексия и его духовном усердии рассказала случайная свидетельница его молитвенных подвигов – пожилая жительница соседней с Бортсурманами деревни Козловка.

Однажды Великим постом она пришла в храм ко всенощной. Из-за ранней весны стояла большая распутица, поэтому добираться по бездорожью домой и спозаранку возвращаться на Божественную литургию ей было весьма затруднительно. Женщина попросилась на ночлег в дом отца Алексия. Ночью старушка, проснувшись, заглянула через приоткрытую дверь в келью батюшки и увидела, что он стоит на коленях перед аналоем, молится и усердно кладёт поклоны. В келье было полутемно, горела лишь лампадка перед образами, и женщина могла увидеть только фигуру молившегося старца. Она вновь прилегла, удивляясь столь долгому молению батюшки, который при каждодневных бдениях на многочасовых великопостных службах не даёт себе покоя и ночью. Поражённая увиденным, женщина уснула. Когда она внезапно проснулась вновь, то с трепетом заметила, что келья батюшки залита необыкновенным ярким светом, а сам отец Алексий с воздетыми вверх руками светится и, отделяясь от пола, возносится вверх. При виде этого старушка в испуге закричала во весь голос. Свет тотчас исчез, батюшка опустился на пол, подошёл к ней и стал успокаивать. Он попросил её никому не говорить об увиденном. Долгие годы она хранила обещанное старцу молчание, и лишь после его кончины рассказала о виденном ею чудесном явлении [4].

Другой случай о молитвенном усердии отца Алексия известен по рассказам его крестницы – крестьянки Евфимии Аникичевой, работавшей в прислугах у внучки отца Алексия Параскевы. Ещё в день крещения старец предсказал крестьянке жизнь в девичестве до конца её дней. Так оно и случилось. Однажды, когда батюшка был уже весьма в преклонных годах, Евфимия заметила кровь на одежде священника. Она взволновалась, недоумевая, откуда эта кровь могла появиться. Оставшись однажды ночевать в доме батюшки, она заметила какой-то предмет, лежащий в ногах старца, прикрытый грубой дерюгой. Мучимая любопытством, она потихоньку подошла к спящему священнику и приподняла край дерюги. Под ней Евфимия увидела большой камень, о который, вероятно, и разбил в кровь ноги отец Алексий во время молитвы. Тихо, чтобы не разбудить спящего, девица накрыла вновь камень дерюгой и отошла от постели. Каково же было её удивление, когда уже утром батюшка призвал её к себе и начал мягко порицать: «А ведь ты, Афимьюшка, согрешила этой ночью! Любопытство – грех, и никогда не следует пытаться узнать то, что скрывают» [5].

Известно, что для усмирения плоти батюшка под верхней одеждой тайно носил власяницу – грубую длинную рубаху из козьей шерсти. Эта власяница после смерти праведника была принесена неким странником в Симбирск и передана управляющему тогда Симбирской епархией Преосвященному Феодотию (Озерову) [6].

Пищу отец Алексий вкушал самую простую, да и ту всего лишь один раз в день. Только в первый день Святой Пасхи батюшка делал послабление и позволял себе вечером освящённое яйцо. Мясо праведник не употреблял вовсе, а из скоромного включал в свою трапезу только рыбу и молоко. По средам и пятницам он не вкушал горячей пищи. В посты позволял себе постное масло лишь в субботние и воскресные дни. В первую и последнюю седмицы Великого поста никто из домашних не знал, чем батюшка питается – в эти дни, по его распоряжению, никто никакой пищи ему не готовил. [7]

Всё свободное от церковных служб и треб время отец Алексий всецело посвящал приходившим к нему людям. Видя праведное его житие, за благословением, духовным советом и утешением к нему тянулись не только его прихожане и жители окрестных сёл и деревень, но и верующие из соседних уездов и губерний. С чем бы ни обращались к нему люди – с горем ли, нуждою, несчастьем или болезнью – никто не оставался без наставления или помощи бортсурманского священника.

«Получив дар от Бога исцелять болящих телом и утешать страждущих, – вспоминает духовная дочь отца Алексия, игумения арзамасского Николаевского монастыря Мария (Ахматова), – он духом принимал всех; убогий, равно как и богатый, имел отверзтые двери в его келию, и отец Алексий до самой кончины своей не отпускал никого без утешения. За неутомимость его в молитве и пылкую любовь к Богу и Пречистой Его Матери он на земле уже предвкусил Небесные блага» [8].

В своём рукописном дневнике, от которого до нас дошло три отрывка на 18 страницах, отец Алексий сам рассказывает о полученном даре исцеления больных, прозорливости и общения с Небесными покровителями:

«Даде мне премилостивый Бог благодать дара целения и дара пророчества отчасти, дар целения Божией Милостию и помазанием елеем от образа Пречистыя Богородицы».

«Исцелил села Бортсурман у крестьянина Павла Иванова жену Наталию от немого беса, и проглаголала. Сельца Рословки госпожи Горской крестьянина Иллариона Алексеева, сына Никифора, оздорове» [9].

«Даде Бог дар целения нынешнего года 1811 месяца мая, исцелил благодатию и помощию Божией и Пречистыя Божия Матери и всех святых села Бортсурман господина гвардии поручика Сергея Петровича Пазухина. Крестьянина Петра Алексеева, да сельца Рословки, господина губернского секретаря Василия Яковлевича Толстого, крестьянина Григория Вавилова жену Параскеву помазанием елеем от образа Пречистыя Божия Матери oт немого беса, и проглаголала в июне месяце 11 дня» [10].

«В 1809 году объявлено мне было о племяннике Степане Александрове, когда впал в безумство, и тогда я, грешный и окаянный, читал великие каноны и просил премилосердного Бога освобождение от сия болезни, и обеща Бог его освободить; и ныне в 1814 году в феврале месяце я его увидел здрава, но Дух Святый меня уверил речением своим три кратно, что он цел и сохранен от сей болезни. Аминь» [11].

«Младенца седмилетняго, моего внука Петра, мучил диавол 13 дней, но в самый тринадцатый день показал Премилостивый Бог великое чудо: Сам прииде в неизреченным свете с Богородицею и ангелами, и архангелами, и святой Николай Чудотворец с крестом Господним и апостолами <…>. С того времени стал он здрав и никакого вреда не стало, также слышал, как и ангелы пели Божественные песни. Сие чудо было в 1815 году генваря, 29 дня. Аминь. А шестого дня вторично также прииде во славе оной же, но убо когда я читал великий канон с молитвами, тогда Сам Господь помазывал его миром чрез все мое чтение».

«В похвалу принесем Пресвятому имени Господу нашему Иисусу Христу и сие преславное чудо о исцелении крестьянина села Бортсурман господина прапорщика Сергия Петрова Пазухина Григория Васильева от безумства» [12].

«В 1819-м году генваря 15 дня сотвори Бог чудо над иереем села Старинского Егором Ивановым, одержим бесом. И изгна из него беса, когда я читал Великие каноны, и явися великомученица Варвара, <…> и аз избави его от диавола» [13].

«1821 года, Марта 28 избави Бог сельца Рословки господина Василия Яковлева Толстова сына его, Николая Васильева, от лютого демона. Аминь» [14].

Больных и немощных батюшка исцелял своей молитвой. Печальных и унылых утешал отеческим советом и Словом Божьим. К нему, как к провидцу, ехали за благословением перед принятием важных решений, и отец Алексий, прозревая промысл Божий, либо благословлял людей на исполнение их намерений, либо отговаривал – смотря что дано было знать ему об этом свыше. Иногда ему приходилось наставлять и вразумлять пришедших, но он всегда это делал с мягкостью, любовью и состраданием. Единственные, к кому священник оставался непреклонно строг и суров, были колдуны, ворожеи и знахари. Таких людей и тех, кто прибегал к их услугам, отец Алексий порицал и обличал безо всякой благосклонности.

Никогда ни в чём не испытывая нужды по причине крайнего своего нестяжания и скромности жизни, отец Алексий часто сам одаривал приходивших к нему, чем мог. С бедных и неимущих он ничего не брал даже за совершение треб. Если же ему приносили деньги богатые его почитатели, то часть этих средств батюшка отдавал на украшение Успенского храма, а другую расходовал на помощь нуждающимся. Бедным он раздавал приносимые ему холсты и вещи, одаривал их лаптями, которые сам же и плёл, сидя на лавочке около своего дома после обедни [15]. При этом рукоделии по привычке своей отец Алексий напевал вполголоса: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть…» [16]. Часто прихожане после постигшего их несчастья или каких-либо бедствий – пожара, падежа скота или иных напастей – находили у себя неизвестно кем оставленные или подкинутые деньги. Только однажды прихожане застали самого священника, тайно клавшего на окно погорельцам узелок с деньгами. Долго ещё после кончины отца Алексия в приходе его поминали как «жалостливого ко всем бедным» священника [17].

Помимо дара целительства, святой Алексий за свою праведность удостоился от Господа многих небесных откровений и знамений, о которых он также повествует в своём дневнике. Таких чудесных случаев в рукописи более шестидесяти. Первым из дошедших до нас описаний было явление ему Пресвятой Владычицы Богородицы со святыми:

«Богородицею и всеми святыми также, и жен праведных лики в своих образах, и Креста Пречистого и Животворящего со славою небесною неизреченною. Свет же оный сниде с неба и паки взыде на небо» [18].

И сразу после описания этого чудесного видения отец Алексий, исповедуясь в своих человеческих слабостях и сокрушаясь о собственной греховности, говорит об искушениях, которыми дьявол мстил праведнику за его общение с Богом:

«Диавол же попусти яд свой на меня, и <…> своими хитрыми и мерзкими стрелами уязвлял мою окаянную душу и тело. Я же, окаяннейший и грешный, от того времени много приходил и прихожу в уныние, отчаяние и объядение, сластолюбие и прочее. Нет от своих дел человеку спасения! Не может человек оправдаться сам собою, если не посетит его Человеколюбец Господь Бог и Спас наш Иисус Христос. О, сколь милосердие и человеколюбие Божий неизреченны!».

Но Господь не оставлял Своего раба и утешал его Своим посещением в трудные минуты духовной брани:

«По некотором времени Сам прииде Спас мира Христос Господь <…>, сяде на престоле яко Царь в царской одежде. И сего мое бренное естество терпети не могло, и упал я…».

Та борьба, которую вёл в сердце своём отец Алексий, сражаясь с сатаной за бессмертную свою душу, подчас весьма изнуряла праведника, и ему иногда казалось, что плоть его не выдержит этого сражения, и душа покинет бренное его тело. Но Господь не оставлял Своё чадо и укреплял его веру:

«Бог же, человеколюбивый Творец, не хочет нас погубить. Послал же ангелов Своих многих и херувимов поющих, взять мою окаянную и грешную душу. Но посреди их [глас был] невидимого Иисуса, повелевающего меня оставить здесь в мире, и оставили» [19].

В следующем описанном в дневнике явлении Господь вновь показал священнику страсти ада и величие рая: из этого отрывка мы узнаём, как отец Алексий сподобился благословения Божьего на особое служение и исполнение великого церковного послушания:

«Видел же Архиерея Божия Великого Христа Бога нашего, служаща и повелевающего воскроплять росу благодати на человека Божия. Видел же и страшные книги ада, и висящие и жегомые человеки, и потемнения ада мерзости, и слышал скаредные его вони скверные. И еще милосердие Божие не покинуло [меня], и слышал я воню благоухания райского. И слышал я глас, повелевающий пасти Христово стадо: «Паси овцы моя, паси избранные моя. Аз же тя поставил над ним горою святою Моею, внемли стаду моему, и стража Церкви поставил тя «» [20].

Вот ещё несколько рукописных свидетельств об особом покровительстве Господа и Пресвятой Богородицы над иереем Божиим Алексием Гнеушевым:

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Ныне начинаю аще виденное мною и слышанное верно, не лгу. Когда я в покаянии молился Пречистой Божией Матери и присно Деве Марии пред Ея Пречистым образом Смоленской Божией Матери, то слышан был глас от образа Ея Пресвятого человеческий, вещающий и велящий целовати. Я, грешный и окаянный, целовал с любовию моими бренными и скверными и недостойными устами» [21].

«Ныне повествую: видел Архиерея и Бога в сонном видении, в царской одежде Христа Бога нашего, благословляющего мене грешного, пришедшего свыше, и три девы в белых ризах близ меня стоящих, то есть три добродетели Веру, Надежду и Любовь. Видел же Царицу Небесную, от небес пришедшую свыше неизвестно мне, с какою праведною женою. Царицу Небесную Богородицу видел, как в тумане, и лица Ее не видел, только слышал глас Ея вещающий: «Сей есть Сын мой Единородный, Сын Божий» [22].

«Видел же и град Царя Небесного… в церкви окрест величества пречистых тайн херувимы и серафимы окружаемую, непрестанными гласами поющих Песнь Херувимскую со страхом и трепетом согбенным… И вся сия истина, и не ложно написано. Аминь» [23].

Часто в ответ на молитвы свои отец Алексий получал чудесные подтверждения о том, что его прошения услышаны. Во время Отечественной войны 1812 года, когда в Россию ворвались полчища французов, батюшка сугубо молился о даровании победы русскому воинству. Вот что он пишет в своём дневнике:

«Ныне отвратил Господь праведный Свой гнев от нашего рода. Ныне возвестил мне, грешному и окаянному, о победе над Францией. Когда я молился за Божественной Литургией, послал Бог ангела своего возвестить мне, как Петру, что ныне двинулись силы небесные к нам на помощь, и возрадовалась Россия ныне, возвеселилась Россия с небесными силами. Аминь! Мы же восстахом и справихомся» [24].

Ещё одно свидетельство о силе молитвы отца Алексия описано им после прекращения пожара в соседней деревне:

«Сотворил Преблагий Бог чудо (в день Николая Чудотворца 1813 года): когда я молился, грешный, об утишении пожара в деревне Ягодной, в тот жe день, молитвами Николая Чудотворца, послал Бог Милосердный глас Свой Духом Святым и утиши сей пожар» [25].

Несколько откровений были дарованы отцу Алексию в алтаре во время служения Божественной Литургии:

«Еще же и в откровении Пречистых Тайн животворящих Христовых, когда в раздроблении на жертвеннике и прободении слышан был глас: «Абие изыде кровь и вода». И вторично слышал глас по прошении о снисхождении Святого Духа, когда просил «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Своим ниспославый…» и прочее, то слышал я, грешный и окаяннейший, более всех человек нечистыя уста имеющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный» на Тело и Кровь сходящий и от Небес происходящий. Еще же слышал во время приобщения Святых Тайн глас, от Чаши исходящий, от самого Тела и Крови Христовых… Я же весьма убоялся и приложил покаяние. Бог же призрел на меня и послал глас ангелов и архангелов и объявил о тайне Причастия. Что они [ангелы] как предстоят Престолу величествия Его со страхом и трепетом и любое и ю осеняющий Престол, и поют трисвятую песнь непрестанно» [26].

Другое откровение в алтаре было воспринято батюшкой с таким трепетом, что в своих записках он зафиксировал не только само событие, но и дату, когда оно произошло. Для нас же, чтущих святую память праведника, это свидетельство особенно драгоценно, так как оно сообщает нам о его избранничестве и особом – равноангельном – служении, отмеченным Божиим знамением:

«В 1814 году, в феврале 16 дня, за Божественной Литургией, возвещено мне было от ангела Господня, что отселе я начал проходить ангельскую службу. В сонном видении поклонился я в алтаре, как в огне и свете, неизреченном Самому Богу» [27].

Множество свидетельств о совершенных отцом Алексием чудесных исцелений было исследовано Симбирской духовной консисторией в 1913-1914 годах. Учреждённая ею следственная комиссия, состоящая из священников Симбирска и Курмышского уезда, на протяжении нескольких месяцев опрашивала под присягой родственников и знакомых исцелённых больных и подтвердила большинство фактов чудотворений, совершённых праведником. Многие случаи были рассказаны следователям впервые.

Дочь церковного старосты храма Рождества Богородицы г. Курмыша Таня Растригина не владела ногами от самого своего рождения – девочка совсем не могла ходить. Ножки были худенькими, бессильными, а все попытки лечения Татьяны оказались безрезультатными. Наслышанные о святости отца Алексия, родители решили обратиться к нему за помощью и молитвами о болящей. Хотя семья была весьма зажиточна и могла нанять лошадей для путешествия в Бортсурманы, мама девочки, Анна Лукинична, из усердия своего отправилась к батюшке пешком, неся больного ребёнка на руках 25 вёрст. Лишь к вечеру они добрались до дома отца Алексия. Казалось, праведник ждал гостей: когда женщина с ребёнком подошла к нему, он, ни разу до этого не видевший девочку, назвал её по имени и воскликнул: «Ах, Танечка, ты верно ко мне в гости пришла». С этими словами батюшка положил на её голову свою руку, а затем благословил обеих путниц и помолился с ними. На следующее утро батюшка вновь молился о болящей и велел помазать её ноги елеем от лампадки, горящей перед образом Смоленской Божией Матери. После этого отец Алексий благословил их и отпустил с миром домой, пообещав молиться о девочке. На обратном пути, преодолев половину дороги, мать услышала, что дочка просит опустить её на землю. Решив, что девочка устала от долгого пути, Анна Лукинична спустила Татьяну с рук, и та, к величайшему удивлению родительницы, слабо шевеля ногами, поползла вперёд. Вскоре мать вновь взяла девочку на руки, но ещё несколько раз по просьбе дочери опускала её на землю, и та вновь ползла вперёд, с каждым разом всё уверенней и уверенней владея до того обездвиженными ногами. Когда же путницы вернулись в Курмыш, то, к радости всех домашних, девочка уже могла твёрдо стоять на ногах и самостоятельно вошла в дом [28].

Крестьянин села Ожгибовки Алексей Шляпников страдал несколько месяцев от паралича, который сковал его тело так, что больной вовсе не мог разогнуться. Знакомая женщина посоветовала ему съездить к отцу Алексию. Больного привезли к батюшке, и тот оставил его у себя, сказав, что сообщит родным, когда его следует забрать. Через неделю отец Алексий послал за родственниками, которые, приехав в Бортсурманы, застали крестьянина абсолютно здоровым. Алексей Шляпников рассказывал, что батюшка не давал ему никаких лекарств, а только молился над ним и по три раза в день благословлял [29].

Часто к отцу Алексию привозили бесноватых. Однажды к нему доставили молодого мужчину огромного роста, скованного цепями по рукам и ногам. С ним приехали его отец и брат. Перед сном буйного больного привязали к лавке ещё и верёвками. Ночью все были разбужены страшным шумом. Оказалось, что одержимый разорвал на себе и верёвки и цепи, и лишь четверым сильным мужчинам удалось вновь связать его. Утром больного привели к отцу Алексию. Батюшка велел положить бесноватого на пол и стал молиться над ним. Затем он благословил его и приказал привести его вновь на следующий день. Сам же одержимый, наводивший до этого на всех ужас, вышел от отца Алексия тихим и спокойным, даже несколько осунувшимся. На следующий день батюшка ничего уже более не читал над больным, а лишь положил на его грудь свою келейную икону Смоленской Божией Матери, потом благословил его и отпустил домой. Перед отъездом в сельской кузнице с мужчины сняли цепи, и он отправился домой совершенно здоровым. В 1913 году крестьянка села Бортсурманы Мария Семеновна Крылова, не только подтвердила это чудо, рассказав историю в подробностях, но и поведала, что потом видела этого человека в полном здравии: он приезжал в Бортсурманы благодарить отца Алексия [30].

В следственном деле 1913 года есть ещё одно свидетельство об исцелении бесноватого – это был некий купец, тоже связанный цепями, которого привезли издалека. Три дня отец Алексий молился над болящим, после чего одержимый совершенно исцелился. Уезжая, купец просил батюшку принять от него крупную сумму денег, однако отец Алексий отказался от приношения и посоветовал ему в благодарность Господу за своё исцеление пожертвовать деньги на благоукрашение Успенского храма. Через некоторое время купец вновь вернулся в Бортсурманы с мастерами и привёз новые чугунные плиты, которыми выстлали церковный пол. Три плиты от исцелённого благотворителя сохранились в храме и по сей день [31].

Кроме свидетельств об исцелениях, совершённых праведным иереем Алексием, сохранилось и множество историй и о его прозорливости. Так, уже упоминавшаяся Евфимия Аникичева три раза ходила пешком на богомолье в Киев. Когда она собралась в паломничество во второй раз, то пришла за благословением к батюшке. Священник предсказал ей, что во время путешествия ей придётся нести тяжкий крест. Это очень встревожило Евфимию, и она решила отказаться от путешествия. Но отец Алексий успокоил её, уверив, что Господь поможет ей перенести все испытания. Он добавил, что это паломничество в Киев будет для неё не последним – она сможет поклониться киевским святыням и в третий раз. Повинуясь благословению старца, Аникичева отправилась в путь. Дорога в Киев оказалась благополучной, но на обратном пути женщина заболела горячкой, и дорога домой, как и предсказал батюшка, стала для неё настоящим испытанием. Больную и изможденную путницу принимали неохотно, и где бы Евфимия ни просила крова и помощи, она сталкивалась с людским равнодушием. В одном месте всё же нашлись добрые люди и приютили её на три недели. Будучи ещё очень слабой, она покинула гостеприимный дом, и ей приходилось иногда передвигаться ползком, а подчас даже целыми днями лежать в бессилии возле дороги. И всё же Евфимия вернулась в Бортсурманы, а уже после кончины отца Алексия она ещё раз побывала в Киеве – как он и предсказывал [32].

Одному курмышскому рыбаку Луке Шулаеву начальство запретило ловить рыбу в реке Сура. Для него это был единственный способ прокормить семью, и такой запрет обрекал Луку и его домочадцев на жалкое прозябание и голод. В отчаянии рыбак обратился к отцу Алексию, но тот успокоил его: «Будешь ты ловить рыбу, хоть и не скоро». И действительно, через два года после запрета Луке вновь было разрешена рыбная ловля, и в первый же год он смог заработать на ней большую по тем временам сумму – 1000 рублей. Известно и другое чудо, произошедшее с Лукой Шулаевым: по молитвам отца Алексия у него выздоровела рука, проткнутая рыболовным крючком [33].

Семья бортсурманского крестьянина Тимофея Афанасьева многие годы страдала от непонятной напасти: его дети умирали во младенчестве – так, один за другим, скончались все его 18 детей. Когда родился 19-й ребёнок, жена крестьянина Дарья в отчаянии пришла к отцу Алексию с мольбой о спасении чада. Батюшка помолился вместе с ней, попросил наречь его при крещении Симеоном и уверил, что ребёнок останется в живых. И действительно, мальчика миновала смерть во младенчестве, и он прожил до глубокой старости, дожив до того времени, когда следователи Симбирской консистории собирали сведения об отце Алексии. В 1913 году раб Божий Симеон здравствовал: ему было более 80 лет [34].

О пророческом даре отца Алексия свидетельствовали и владельцы села Бортсурманы, помещики Пазухины – один случай прозорливости батюшки сохранился в их семейной памяти и был записан Марией Александровной Пазухиной, составительницей жизнеописания святого.

Однажды Дмитрию Сергеевичу Пазухину пришлось уехать по делам в Москву. Долго не было от него никаких известий, и жена его, Елизавета Николаевна, сильно тревожилась о нём. Жили они душа в душу, и он часто писал ей, когда бывал в отлучке, но на этот раз никаких писем не приходило, и женщина очень беспокоилась, не зная, что и думать. В это время к ней в гости пришёл отец Алексий. Елизавета Николаевна очень ему обрадовалась и, естественно, поделилась своим волнением о муже, в надежде, что батюшка её успокоит. Но отец Алексий словно и не слышал её, а только произнёс:

— Не горюйте об Екатерине Николаевне, она довольно пострадала, теперь наступила пора ей отдохнуть.

Екатерина Николаевна Бутурлина была родной сестрой Елизаветы: она жила в Москве и с самой молодости постоянно болела.

Барыню очень удивили слова отца Алексия:

— Что вы, батюшка, так говорите про Екатерину Николаевну, точно про покойницу? У неё, и правда, здоровье плохое, но только она вовсе не при смерти, она жива.

Но отец Алексий продолжал:

— Не горюйте о ней, много она помучилась, а теперь она отдохнёт.

С этими словами батюшка ушёл, оставив барыню в ещё большей тревоге: теперь она волновалась не только о муже, но и о сестре.

Вскоре Елизавета Николаевна получила письмо от Дмитрия Сергеевича, которое объясняло причину его долгого молчания и отсутствия. В Москве его задержала сестра Елизаветы – Екатерина Николаевна, которая сильно заболела. Все надеялись, что она поправится, но та неожиданно скончалась. И произошло это как раз в тот самый день и час, когда к Елизавете Николаевне приходил отец Алексий и беседовал с ней [35].

Отец Алексий прослужил в Успенском храме 55 лет. В 1839 году батюшка ушёл на покой, передав служение в храме своему преемнику, иерею Павлу Вигилянскому, женатому на внучке старца – Параскеве.

К тому времени весть о праведности святого распространилась далеко за пределы Курмышского уезда. О его молитвенных подвигах знал и его современник – преподобный Серафим Саровский, который духовно общался с бортсурманским старцем и знал о его подвижнической жизни. «Сей человек своими молитвами подобен свече, возжённой пред престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов. Он, как звезда, горит на христианском небосклоне», – так говорил об отце Алексии саровский чудотворец. Это высказывание было опубликовано в 1884 году в изданном Саровской Пустынью житии преподобного Серафима – за 20 лет до его прославления.

К тому времени весть о праведности святого распространилась далеко за пределы Курмышского уезда. О его молитвенных подвигах знал и его современник – преподобный Серафим Саровский, который духовно общался с бортсурманским старцем и знал о его подвижнической жизни. «Сей человек своими молитвами подобен свече, возжённой пред престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов. Он, как звезда, горит на христианском небосклоне», – так говорил об отце Алексии саровский чудотворец. Это высказывание было опубликовано в 1884 году в изданном Саровской Пустынью житии преподобного Серафима – за 20 лет до его прославления.

Известно, что когда к преподобному Серафиму приезжали из Курмышского уезда, он всегда отсылал путников обратно, со смирением уверяя, что у них есть свой усердный ходатай и молитвенник пред Богом – священник села Бортсурманы, отец Алексий, который нисколько не ниже его, «убогого Серафима». Это свидетельство о почитании отца Алексия преподобным Серафимом проверялось в ходе расследования Симбирской консистории. Псаломщик села Качалова подтвердил, что он мальчиком ходил с матерью в Саровскую пустынь к отцу Серафиму, и старец посетовал, что они напрасно шли так далеко, ведь поблизости с ними живёт человек богоугодной жизни – отец Алексий из Бортсурман [36].

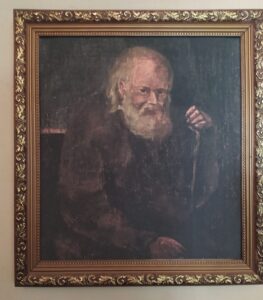

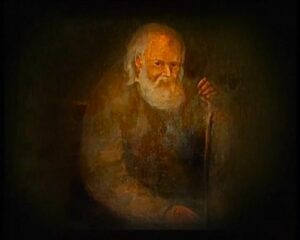

Последние девять лет жизни отца Алексия на покое никак не походили на покой. К тому времени он был уже седовласым согбенным старцем. По воспоминаниям современников, роста он был небольшого, голос его был тихим и мягким. Одежду он носил самую простую: бельё его было из обыкновенного крестьянского холста, рясу батюшка надевал в редких случаях, а в повседневной жизни носил грубое полукафтанье. В последние годы из-за длительных стояний на молитве у отца Алексия сильно болели и опухали ноги, поэтому он не носил сапог, а ходил в вязанках. Внешность старца поражала. По воспоминаниям одного из его духовных его чад – нижегородского помещика Ивана Яковлевича Каратаева, он был очень похож на преподобного Серафима Саровского: «Особенное впечатление производили его глаза, светившиеся миром, любовью и какой-то внутренней духовной радостью; взгляд его был глубоким и проницательным; казалось, что он насквозь видел каждого человека и читал в душе его самые сокровенные мысли и дела».

Последние девять лет жизни отца Алексия на покое никак не походили на покой. К тому времени он был уже седовласым согбенным старцем. По воспоминаниям современников, роста он был небольшого, голос его был тихим и мягким. Одежду он носил самую простую: бельё его было из обыкновенного крестьянского холста, рясу батюшка надевал в редких случаях, а в повседневной жизни носил грубое полукафтанье. В последние годы из-за длительных стояний на молитве у отца Алексия сильно болели и опухали ноги, поэтому он не носил сапог, а ходил в вязанках. Внешность старца поражала. По воспоминаниям одного из его духовных его чад – нижегородского помещика Ивана Яковлевича Каратаева, он был очень похож на преподобного Серафима Саровского: «Особенное впечатление производили его глаза, светившиеся миром, любовью и какой-то внутренней духовной радостью; взгляд его был глубоким и проницательным; казалось, что он насквозь видел каждого человека и читал в душе его самые сокровенные мысли и дела».

Когда отец Алексий состарился, он, не желая причинять лишних неудобств своим домашним, перешёл жить в отдельную келью. В ней была небольшая печь, кровать, покрытая жёстким войлоком, стол с несколькими стульями и аналой перед иконой Смоленской Божией Матери с постоянно горящей лампадой. По воспоминаниям современников и близких батюшки, в какое бы время ни заходили к нему в келью, его всегда заставали молящимся. Единственное окно его кельи было обращено к храму – старец мог в любое время обратитъ свой взор к Дому Божию. Домашние не тревожили его в уединении и заходили нему лишь в случаях надобности. Тем не менее, даже в последние годы батюшка никогда не отказывал приходящим к нему людям: несмотря на преклонный возраст и недуги, он принимал пришедших в течение нескольких часов до обеда, а потом после обеденного отдыха до семи часов вечера.

Когда отец Алексий состарился, он, не желая причинять лишних неудобств своим домашним, перешёл жить в отдельную келью. В ней была небольшая печь, кровать, покрытая жёстким войлоком, стол с несколькими стульями и аналой перед иконой Смоленской Божией Матери с постоянно горящей лампадой. По воспоминаниям современников и близких батюшки, в какое бы время ни заходили к нему в келью, его всегда заставали молящимся. Единственное окно его кельи было обращено к храму – старец мог в любое время обратитъ свой взор к Дому Божию. Домашние не тревожили его в уединении и заходили нему лишь в случаях надобности. Тем не менее, даже в последние годы батюшка никогда не отказывал приходящим к нему людям: несмотря на преклонный возраст и недуги, он принимал пришедших в течение нескольких часов до обеда, а потом после обеденного отдыха до семи часов вечера.

Во время молитв дьявол часто искушал старца. Случалось, что враг приподымал его и затем сильно ударял о пол, и только сила Божия сохраняла его невредимым. Не оставляли в покое батюшку бесы и во время сна. Они будили его, кричали: «царь идет!», или: «келья твоя горит, спасайся!». Во время таких искушений отец Алексий совершал множество поклонов с Иисусовой молитвой. Однажды, по собственному признанию в дневнике, утомленный и измученный долгой борьбой, праведник обратился к Спасителю с мольбой о разлучении его души от тела и избавлении от дальнейшей борьбы и страданий. В ответ на это моление батюшке было явлено чудо: лик Спасителя на иконе как бы прослезился, и отец Алексий услышал голос, исходящий от иконы и обещавший священнику венец праведности [37].

Испытывая многочисленные искушения и нападения бесовские, отец Алексий знал, как бороться с ними. В одном из писем к своей духовной дочери – настоятельнице Арзамасского Николаевского женского монастыря игумении Марии, батюшка наставляет:

«Терпи и надейся получить помощь Божию, а с ней можешь победить и все восстания врага душ человеческих. Не было бы искушений, не было бы и венцов. Воина за то и венчают, что он грудью стоит против врага за своё отечество, враг же души нашей гораздо опасней всех тех врагов, которые бывают в обыкновенном сражении» [38].

В жизни самой игумении Марии встреча с батюшкой сыграла решающую роль. Будущая монахиня, в миру Варвара Алексеевна, родилась в дворянской семье в селе Алексеевка Нижегородской губернии Сергачского уезда, где было имение её отца – Алексея Иоасафовича Ахматова, который приходился двоюродным братом бортсурманскому помещику Дмитрию Сергеевичу Пазухину. Отец скончался рано, поэтому все заботы о дочери взяла на себя её мать Варвара Борисовна. Однажды Варя отправилась в Бортсурманы в гости к двоюродному дяде – тогда-то она и повстречала отца Алексия. Общение с ним перевернуло жизнь семнадцатилетней девушки – у неё возникло твёрдое решение посвятить себя монашескому служению. Но Варвара Борисовна воспротивилась намерению дочери и стала отговаривать её от этого шага: «Если отец Алексий благословит тебя поступить в монастырь, – сказала она, – то я препятствовать не стану».

В жизни самой игумении Марии встреча с батюшкой сыграла решающую роль. Будущая монахиня, в миру Варвара Алексеевна, родилась в дворянской семье в селе Алексеевка Нижегородской губернии Сергачского уезда, где было имение её отца – Алексея Иоасафовича Ахматова, который приходился двоюродным братом бортсурманскому помещику Дмитрию Сергеевичу Пазухину. Отец скончался рано, поэтому все заботы о дочери взяла на себя её мать Варвара Борисовна. Однажды Варя отправилась в Бортсурманы в гости к двоюродному дяде – тогда-то она и повстречала отца Алексия. Общение с ним перевернуло жизнь семнадцатилетней девушки – у неё возникло твёрдое решение посвятить себя монашескому служению. Но Варвара Борисовна воспротивилась намерению дочери и стала отговаривать её от этого шага: «Если отец Алексий благословит тебя поступить в монастырь, – сказала она, – то я препятствовать не стану».

Бортсурманская помещица Екатерина Николаевна Пазухина, по просьбе Варвары Борисовны, отправилась с Варей к отцу Алексию, в надежде отговорить его от благословения Вари на монашество. Но вопреки ожиданиям барыни старец, пристально посмотрев на смущённую Варю и прочитав прозорливыми очами искренность и твёрдость её решения, произнёс: «Иди, чадо, в монастырь, и как можно скорее! Не угашай искры, возженной в тебе Богом!». Смущенная неожиданным советом отца Алексия, Екатерина Николаевна позволила себе возразить ему: «Что это Вы, батюшка, говорите, ведь она очень молода!». На это отец Алексий строго ответил: «Эх вы, безумные! Господь возжег светильник, а вы хотите его погасить!». Эти слова батюшки Варвара Алексеевна Ахматова восприняла как благословение, что и изменило её судьбу. Спустя несколько десятилетий она не только стала настоятельницей одной из известнейших в Нижегородской епархии обителей, но и сама сделалась примером благочестия, подвижничества и веры. [39]

Предавшись посту и молитве, святой старец последние годы своей жизни никуда не ходил, кроме храма Божия, и всё время пребывал в своей келье. До выхода за штат отцу Алексию приходилось много ездить по приходу и исполнять всевозможные требы – духовное окормление прихожан он выполнял с великой радостью и готовностью. Ходить же в гости и праздно проводить время он не любил и всегда отказывался от приглашений. Батюшка изредка бывал у своей внучки Параскевы, у сына Льва (бездетного священника в соседнем селе Деяново) и в барском доме у помещика села Бортсурманы Д. С. Пазухина, которого он очень любил и уважал.

Предавшись посту и молитве, святой старец последние годы своей жизни никуда не ходил, кроме храма Божия, и всё время пребывал в своей келье. До выхода за штат отцу Алексию приходилось много ездить по приходу и исполнять всевозможные требы – духовное окормление прихожан он выполнял с великой радостью и готовностью. Ходить же в гости и праздно проводить время он не любил и всегда отказывался от приглашений. Батюшка изредка бывал у своей внучки Параскевы, у сына Льва (бездетного священника в соседнем селе Деяново) и в барском доме у помещика села Бортсурманы Д. С. Пазухина, которого он очень любил и уважал.

Сам помещик и вся его семья глубоко почитали отца Алексия, преклонялись перед его многотрудной и святой жизнью и оказывали ему внимание и почтение. Уважали и глубоко почитали его и многие другие помещики, не только из округи, но и из соседних губерний; ездили к нему, писали ему письма, просили его благословения, совета и святых молитв. Все, кто знал батюшку, признавали его за великого угодника, молитвенника и целителя [40].

Ни телесная слабость, ни болезни не останавливали отца Алексия в его служении людям – почти до последних дней своей жизни он продолжал принимать посетителей. Но с 1 января 1848 года его силы стали заметно слабеть. Он не мог уже более совершать богослужения, на Литургию в храм родные водили его под руки. Тем не менее, приходящих к нему людей батюшка принимал до Великого Четверга. Страдая плотию, отец Алексий ежедневно причащался Святых Христовых Тайн до самой своей кончины, 21 апреля.

Последний день земной жизни отца Алексия был ясным, тихим и погожим. На площади перед храмом, напротив окна кельи батюшки собралось множество народа. Люди жаждали в последний раз увидеть праведника и получить его благословение. Старец сидел у открытого окна, одетый во всё белое. Светлые одежды, седые волосы и борода придавали ему особенно величественный вид. Он переводил свой взгляд от любимой келейной иконы к собравшемуся народу, затем погружался в тихую молитву. Люди у дома священника стояли в тишине, многие опустились на колени и плакали. Изредка батюшка благословлял народ через открытое окно. Молились люди, молился отец Алексий, пока не опустилась в последний раз благословляющая десница и не закрылись уже навечно глаза праведника. Душа его отошла к Тому, кого он любил больше всего в жизни земной и к Которому так стремился в жизни вечной.

«Се возжегся новый светильник перед Богом, се предстал новый ходатай о нас грешных. Душа праведная водворилась в селениях праведных и уже без сомнения вкусит те неизреченные блага, которых мир не может постичь. Молитвами сего праведного сподоби и нас. Господи, достигнуть до спасительного пути и водвориться в селениях праведных к вечному славословию Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Такими словами отозвалась игумения Мария (Ахматова) на известие о кончине отца Алексия.

Похоронили батюшку в церковной ограде напротив алтаря Успенского храма. Над местом его упокоения усердием помещика Ивана Каратаева был поставлен памятник в виде чугунного четырехугольного столба с надписями на четырех его сторонах: «Господи, Господи. Приими на лоно Авраама душу раба Твоего в Бозе почившего иерея Алексия»; «Приношение это сделано в знак истинного уважения к молитвам и трудам подвижника от сына его духовного И-на Я-ва К-ва». К чугунному основанию памятника была прикреплена доска с надписью: «Дядинька. Умоляю тебя не забывать своего обещания и по смерти всегда быть с нами. П…ръ А….въ Ра…..кий». Эти слова начертал на надгробье племянник отца Алексия – Пётр Алексеевич Раевский, который горячо любил батюшку и много жертвовал на нужды бортсурманского храма. Очевидно, Пётр Алексеевич имел в виду слова, произнесённые батюшкой перед кончиной: «Кто меня будет помнить, того и я не забуду». Своё обещание праведный Алексий выполняет и по сей день: случаи чудесных исцелений, полученных в молитвах к святому, не имеют числа [41].

По кончине старца местом совершения чудес и получения помощи стала его могила: земля с места захоронения святого и масло из лампадки на памятнике оказались целительными для тех, кто с верой и молитвой обращался к святому со своими бедами. В Бортсурманы потянулись паломники – сложилась традиция заказывать панихиды по усопшему чудотворцу, молиться у его надгробья, брать святое маслице из лампады и землю с его могилы, размешивать с водой и пить с надеждой на исцеление.

Посмертные чудотворения праведного старца, Алексия Бортсурманского

Один из первых случаев посмертных чудес святого Алексия – исцеление бесноватой купчихи, которую дочь привезла в Бортсурманы. Её больная мать пребывала в безумии и буйстве. Дочь не знала о кончине батюшки и остановились в избе неподалёку от дома священника. Узнав, что отец Алексий скончался, девушка в отчаянии заплакала, сетуя, что теперь помочь им некому. Мать была неуправляема, выкрикивала непристойные слова, даже ругала отца Алексия, называя его псом. Несчастная дочь попросила добрых людей последить за больной, а сама побежала на могилу отца Алексия. Заказав панихиду, она в слезах обратилась к нему с жаркой молитвой об исцелении бесноватой. Вернувшись, она увидела необычную картину: мать сидела на лавке и спокойно беседовала с людьми, словно и больной никогда не была. На следующее утро купчиха была уже совершенно здоровой.

Псаломщик Успенского храма Евлампий Николаев, поселившийся в Бортсурманах в 1908 году, рассказывал, как на могилу отца Алексия три раза привозили крестьянина деревни Саранки, одержимого бесом. В первый приезд мать и брат несли его к могиле, несчастный ругался и кричал. Родные отслужили панихиду на могиле отца Алексия и уехали. Во второй их приезд крестьянин сам, хотя и с большим трудом, дошёл до могилы и уже мог молиться. В третий же раз он уже с лёгкостью ходил, усердно молился на могиле отца Алексия и навсегда исцелился от своего недуга [42].

У могилы отца Алексия произошло и чудесное исцеление ног у дьякона села Можаров Майдан Иоанна Александровского. Он с трудом ходил, болезнь стремительно развивалась. Зная об исцелениях на могиле праведника, в 1912 году дьякон дважды приезжал в Бортсурманы – служил панихиду на могиле святого и просил его о помощи в борьбе с болезнью. После этого дьякон полностью исцелился, о чём в 1913 году свидетельствовал как он сам, так и священники его храма в Можарове Майдане – Григорий Никольский и Дмитрий Березин. Это свидетельство подтвердил и протоиерей Успенской церкви, ныне канонизированный священномученик Михаил Воскресенский [43].

Крестьянка села Ожгибовка Анна Аполлоновна несколько лет страдала тяжкой болезнью: она была почти обездвижена, лежала и не могла ходить. Однажды в бреду или во сне она увидела двух старцев, которые коснулись её ног. Придя в себя, она почувствовала некоторое облегчение и дала обет отслужить панихиду на могиле отца Алексия. Чтобы не откладывать исполнение своего обещания, она через силу собралась и с посторонней помощью, временами ползком, добралась до Бортсурман и отслужила панихиду. После этого она быстро поправилась.

У другой ожгибовской крестьянки, Натальи Матюшиной, заболела десятилетняя дочь Анастасия. Несколько дней подряд у неё болело под ложечкой, она почти ничего не могла есть и с трудом дышала. В отчаянии Наталья бросилась к помещице села Ожгибовка Надежде Бобоедовой – просить для дочери лекарства. Лекарства у барыни не оказалось, но она передала Наталье горсть земли с могилы отца Алексея – велела ей, помолившись, размешать землю с водой и дать девочке выпить. На третий день крестьянка вернулась к барыне с известием, что дочка выздоровела сразу, как только приняла этого питья.

Страдал от болезни желудка в Ожгибовке и четырехлетний мальчик по фамилии Шляпников – он сильно мучился и кричал по ночам. По совету добрых людей, мать дала ему немного воды с землёй с могилы отца Алексия. В ту же ночь ребёнку стало лучше, а вскоре он полностью исцелился.

В 1893 году приехала в город Курмыш вдова лесничего, Наталья Петровна Мурзанева с дочерью Верой. Девочка была слабенькая, малокровная, постоянно болела и страдала непонятными припадками. Несчастная мать обращалась к докторам, отправляла ребёнка на лечение в больницу – ничего не помогало. Когда девочке исполнилось пять лет, Наталье Петровне посоветовали отвезти дочь на могилу отца Алексия и отслужить по нему панихиду. Так она и сделала. В Родительскую субботу она отправилась с дочерью в Бортсурманы, простояла обедню, вместе с крестным ходом пошла на кладбище, а потом молилась на панихиде на могиле отца Алексия. Во время молитвы мать посадила Веру на землю возле могилы. С этого дня у девочки бесследно прошли и припадки, и малокровие [44].

В 1908 году у Веры Александровны Пазухиной отравился маленький сын Саша. Он бился в судорогах, и никакие лекарства не помогали. Врач признал положение настолько безнадёжным, что был уверен: мальчик не доживёт до утра. Доктор обещал прийти утром – только для того, чтобы поддержать и утешить Веру Александровну. Наблюдая, как тело сына стремительно цепенеет и холодеет, Вера Александровна в отчаянии положила крупицу земли с могилы отца Алексия в воду и дала маленькому Саше.

Судороги прекратились, тело мальчика потеплело. Утром доктор спросил:

— В котором часу умер мальчик?

— Он жив.

— Это чудо Божие, — сказал доктор.

Чудесное исцеление произошло и в семье бортсурманской крестьянки Параскевы Сеяновой. Зимой 1911 года её внучка, четырехлетняя Маша, тяжело заболела корью. И хотя корь отступила, девочка продолжала лежать: у неё отнялись ноги и висели, как плети. Накануне дня Перенесения мощей Святителя Николая Угодника – храмового праздника в селе Бортсурманы (святителю Николаю посвящен престол правого придела храма), Параскева посоветовала своей дочери отнести девочку в храм, причастить и отслужить панихиду на могиле отца Алексия. Та так и сделала. После службы все дети побежали в палатки, которые в честь праздника раскидывали в этот день на площади перед церковью. Вслед за детьми потянулась и маленькая Маша, которая до этого лежала неподвижно – она сама надела чулки и башмаки и вышла на улицу. С этого дня девочка совершенно выздоровела.

Крестьянка Елена Небасова мучилась зубной болью. Как только она приняла воды с землей с могилы отца Алексея, боль у неё прошла.

Другая крестьянка, Агриппина Крылова заболела лихорадкой. Её лечил фельдшер, прописывал лекарства, но ничего не помогало. Тогда мать принесла ей земли с могилы отца Алексея. Больная три раза принимала её с водой – лихорадка ушла и больше не возвращалась.

У крестьянки села Можаров Майдан Анастасии Степановой хворал четырехлетний сын Иван. Временами с ним случались припадки, и изо рта выходила пена. Мать повезла его Бортсурманы и заказала панихиду на могиле отца Алексия. С того дня мальчик совершенно выздоровел.

Крестьянин деревни Высокая Слобода Николай Юдин страдал от непонятного недуга: сначала заболела спина, потом грудь, дышать стало трудно, начали отказывать ноги, потом парализовало уже всё его тело: он стал скрючен и недвижим, превратившись в калеку. Так он хворал четыре года – лечился у разных докторов, но ни один не мог ему помочь. По совету бортсурманского крестьянина Семена Губина, Николай попросил отвезти его в Успенский храм, где он молился на панихиде, а потом пил воду с землёй с могилы отца Алексия. Ему сразу же стало гораздо легче, а через три дня он окончательно исцелился и в полном здравии прожил до глубокой старости [45].

Крестьянка Евдокия Мельникова рассказывала о своем сыне, с которым она жила в Астрахани. Во младенчестве он сильно заболел, болезнь длилась больше года, и никакие лекарства ему не помогали. По совету добрых людей, Евдокия привезла мальчика в Бортсурманы, заказала панихиду на могиле отца Алексия, взяла с могилы земли, смешала с водой и напоила ребенка. С тех пор мальчик стал совершенно здоров.

Крестьянин села Бортсурманы Андрей Боков на протяжении двадцати лет страдал пороком пьянства – настолько сильным, что часто пил до потери сознания. Раскаиваясь в своей непотребной жизни, он стал приходить на панихиды к могиле отца Алексия с мольбами об избавлении от страшного порока. С этого времени Андрей Боков навсегда оставил пьянство и связывал эту перемену исключительно с молитвенной помощью отца Алексия [46].

Крестьянка села Бортсурманы Елена Лисина в 1909 году заболела тифом. На протяжении четырёх недель она лежала в больнице, но никакие лекарства не помогали. Тогда она вспомнила, что у них есть свой лекарь – отец Алексий – и стала молиться ему об исцелении. Вскоре она почувствовала себя лучше, а затем и совсем выздоровела [47].

У крестьян села Можарова Майдана, супругов Степана и Ксении Земсковых заболела четырехлетняя дочь Евдокия. После скарлатины и кори у нее отнялись ноги – так, что она совершенно не могла ими двигать в течение почти целого года. Родители обращались за медицинской помощью в Сергач, Пильну, Знаменское и Курмыш, но лекарства не помогали. Соседи посоветовали им отвезти больную девочку на могилу отца Алексия и отслужить панихиду. Осенью 1908 года они ездили в Бортсурманы два раза, после богослужения ходили на могилу, служили панихиду и брали масла из лампады на памятнике. По приезде домой родители мазали маслом больные ноги дочери. После первого же их посещения Евдокия стала становиться на ноги, залезать и слезать с лавки, а после второго раза она уже могла свободно ходить.

Через год после этого у их девочки заболел бок. Родители снова повезли её в Бортсурманы, служили на могиле отца Алексия панихиду и мазали больное место маслом из лампады. После этого боли у девочки полностью прекратились [48].

По свидетельству будущего священномученика Николая Розова, уроженца села Жданово Курмышского уезда, ещё один случай чудесного исцеления по молитвам святого Алексия произошёл в 1913 году с его односельчанином – крестьянином Михаилом Мельниковым, который страдал болезнью желудка. Больной потерял всякий аппетит, пища не усваивалась организмом, были испробованы все лечебные методы многих врачей – вплоть до московских специалистов, к которым устроил больного знаменитый протодиакон Константин Розов. Доктора подтвердили страшный диагноз – неоперабельный рак желудка, болезнь была признана неизлечимой. Михаил Мельников возвратился домой и стал ждать печального конца.

«Но вот, когда исчезла всякая надежда на помощь естественную, – человеческую, когда у больного началось уже нравственное умирание для близких, когда и физически стал ощущаться ужас смерти, могилы и страх пред судом Божиим, – свидетельствует священник Николай Розов, – то милость Божия стала вдыхать в него надежду: от навещавших друзей, родных, часто благочестивых людей, обвеянных все более и более растущими в нашей местности благоговейными рассказами о чудодейственной помощи почитанием почивающего в Бортсурманах о. Алексия, – умирающий перенёс надежды свои на Бога, – с земного врача – на неземного врача о. Алексия.

Больной отправился в Бортсурманы, причастился Святых Христовых Таин, помолился на панихиде, совершённой на могиле св. Алексия, откуда он взял земли и масла из лампады на памятнике. Дома Михаил начал с молитвой исполнять следующее лечение: «утром, натощак брал немного воды, клал туда немного меньше чайной ложки землицы и масла с могилы о. Алексия и пил эту смесь ежедневно». К радостному удивлению всех, больной стал быстро поправляться: появился аппетит, силы, доброе самочувствие, «а к весне возобновил полное, прежнее здоровье, летом работал, как и всякий крестьянин» [49].

Весть о чудотворениях на могиле старца быстро распространялась по округе. Народная молва стала говорить и о скором прославлении старца, об «открытии его мощей». Эти разговоры возникли после одного случая, который приключился с бортсурманским печником Герасимом Чудаковым. Ему было поручено поставить памятник над могилой другого священнослужителя Успенского храма – иерея Павла Вигилянского, служившего после отца Алексия и почившего в 1866 году. Отца Павла решили похоронить слева от могилы старца. Герасим выкопал яму и положил брусья, которые должны были поддерживать памятник, но поскольку захоронения располагались очень близко друг к другу, то брусья эти уперлись прямо в могилу отца Алексия.

Ночью – Герасим сам точно не знал, было ли это во сне или наяву – он явственно услышал голос, который произнёс: «Герасим, неладно ты начал твою работу». Герасим удивился и спросил, что же в ней неладного. Тот же голос ответил, что отцу Алексию должно «выходить мощами», и если он оставит брусья так, как он их сейчас положил, то при вскрытии памятник отцу Павлу будут вынуждены сломать, и его работа пропадёт даром. Поражённый этими словами, наутро Герасим пошёл за советом к матушке Марии Павловне Люцерновой, дочери покойного иерея Павла и супруге священника Успенского храма Владимира Люцернова и – именно по её просьбе Герасим выполнял эту работу. В трепете от услышанного Мария Павловна распорядилась переложить брусья подальше, чтобы они не касались могилы отца Алексия.

Известно и то, что перед смертью отец Павел завещал похоронить себя рядом с отцом Алексеем – так, чтобы гробы их касались стенками. Когда начали копать землю, то лом, которым работали, согнулся в дугу; принесли новый лом, но он так же, как и первый, согнулся дугой. Тогда место могилы отца Павла отодвинули немного левее, и уже ничего препятствовало похоронить батюшку [50].

Этот случай оказался пророческим: мощи праведного Алексия были обретены в 2000 году, могила иерея Павла, находящаяся в стороне, не была потревожена. Тогда же, в 2000 году, праведник был прославлен в Лике святых на юбилейном Архиерейском соборе.

Чудотворения по молитвам святого Алексия творятся и по сей день. Поток людей, с тёплой верой и любовью приходящих к его святым мощам и получающих исцеления и помощь, не иссякает и поныне.

Комментарии к тексту:

[1] Информация о годе рождения св. Алексия, о месте служения его отца и деда, о составе семьи и сведения о переводе семьи из Засарья в Бортсурманы содержатся в документах:

- «Ведомости о священно- и церковнослужителях и их детях Алатырского уезда за 1755 год» (ЦАНО, Ф. 570, оп. 554 д. 110 1755 г. Л. 17);

- «Клировые ведомости по с. Засарье Алатырского уезда за 1769 г.» (ЦАНО, Ф. 570 оп. 554 д. 140. Л. 13, Л. 13 об. Л. 14);

- «Реестр Алатырского духовного правления о выбывших и умерших священно- и церковнослужителях за 1776 год» (ЦАНО, Ф. 570, оп. 555 д. 99. Л. 2, л. 2 об).

- Ревизские сказки по селам Курмышского уезда за 1782, 1811, 1815, 1834 гг. (ГАУО, фонды 133, 156).

[2] Сведения об образе жизни сельского священника, об учёбе и рукоположении св. Алексия, а также о его семье взяты из жизнеописания, составленного Феодором Арнольдовым (праправнуком святого) – «Алексей Петрович Гневушев, священник села Бортсурманы Симбирской губернии Курмышскаго уезда» // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева (журналы консистории, рапорты, прошения, брошюра, рукописи А. П. Гневушева, личные письма, опись документов, переписка). Крайние даты: 21 августа 1913 — 18 февраля 1914 г.». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 97, 98, 98 об.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 10, 11.

[3] См. об этом: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 11,12.

О молитвенном правиле св. Алексия см. также.: Воспоминания игумении арзамасского Николаевского монастыря Марии Ахматовой // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 132 об., 133.

[4] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 40, 41.

[5] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 38, 39, 40.

[6] Прот. Елпидифор Успенский. Власяница. // Симбирские епархиальные ведомости, 1913, № 4 (неофициальный). Сс. 188 – 191.

[7] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 20, 21.

[8] Воспоминания игумении арзамасского Николаевского монастыря Марии Ахматовой // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 132 об., 133.

[9] Рукописный дневник св. Алексия Бортсурманского// Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Л. 164.

[10] Там же. Л.165 об.

[11] Там же. Л.167.

[12] Там же. Л.167 об.

[13] Там же. Л.169.

[14] Там же. Л.169 об.

[15] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. С.13.

[16] Арнольдов Ф. Алексей Петрович Гневушев, священник села Бортсурманы Симбирской губернии Курмышскаго уезда // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева .ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Л.101.

[17] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. С.14.

[18] Рукописный дневник св. Алексия Бортсурманского// Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Л. 163 об.

[19] Там же.

[20] Там же. Л. 164 об.

[21] Там же.

[22] Там же. Л. 166, 166 об.

[23] Там же. Л. 168 об.

[24] Там же. Л. 166 об.

[25] Там же. Л. 168 об.

[26] Там же. Л. 163 об.

[27] Там же. Л. 168 об.

[28] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 146, 147.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 25, 26.

[29] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Л. 115.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. С.27

[30] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 19 об., 20, 70.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. С. 28.

[31] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл 19.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. С.29.

[32] Там же. Сс. 38, 39.

[33] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Л. 14.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 26, 27.

[34] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 19, 72

[35] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 35, 36.

[36] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 1 об, 20 об.. 30 об., 52, 96 об., 97, 109.

Об этом см. также: Пазухин Н. Воспоминания детства // Симбирские епархиальные ведомости, 1896 год, №12. С. 402.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 6, 7.

[37] Там же. С. 18, 19.

Об этом см. также: Арнольдов Ф. Алексей Петрович Гневушев, священник села Бортсурманы Симбирской губернии Курмышскаго уезда // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева. ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 100, 101.

[38] Письмо св. Алексия к Варваре Алексеевне Ахматовой, будущей игумении арзамассского Николаевского монастыря // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева. ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Л. 121.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 22, 23.

[39] Об этом см. в приложенной к «Делу…» брошюре «Жизнь и подвиги игумении Марии Ахматовой настоятельницы Арзамасского Николаевского монастыря. С ея портретом» (Составил прот. В. Гагинский, г. Екатеринбург. Типография Н. Доброхотова, в Арзамасе, 1910) // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева. ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 24 – 51.

[40] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 23, 24.

[41] Пазухин Н. Воспоминания детства // Симбирские епархиальные ведомости, 1896 год, №12. С. 309 – 401.

Об этом см. также: Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева. ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 7 об.

См. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 42, 43.

[42] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 17 об., 147 об.

[43] Показания свидетелей // Там же. Лл. 17, 23, 23 об.

[44] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 29 – 33.

Об этом см. также: Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 57, 115, 177 – 179.

[45] Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 32 — 35.

[46] Показания свидетелей // Дело «О причислении к лику святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гневушева». ГАУО, фонд № 134, опись №8, дело 999. Лл. 21, 21 об., 149 об.

[47] Там же. Лл. 19 об., 149.

[48] Там же. Лл. 22, 22 об., 23, 107, 107 об., 151, 151 об.

[49] Розов Н. Памяти о. Алексея Гневушева // Симбирские епархиальные ведомости, 1916 год, №1 (неоффициальный). С. 20 – 24.

[50] Лл. 18 об., 21, 145 об., 148 об.

Об этом см. также: Пазухина М. Подвижник веры и благочестия о. Алексий Бортсурманский (1762 – 1848). М., 1913. Сс. 45, 46.